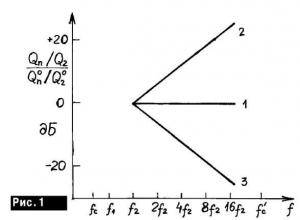

Как известно, качество звучания зависит не только от амплитуд гармоник различного порядка, но и от соотношения между ними: желательно, чтобы с ростом номера гармоники ее амплитуда достаточно быстро убывала, в противном случае звучание становится жестким, приобретает неприятный металлический оттенок. Из рис.1 видно, что УЗЧ на ОУ действует в прямо противоположном направлении, причем практически во всем звуковом диапазоне, исключая лишь самые низкие частоты (и это касается, конечно, не только ПУЗЧ, но и усилителей мощности). И если регулятор тембра НЧ, поднимая АЧХ тракта на частотах, ниже 1 кГц, в какой-то степени восстанавливает соотношение между гармониками в диапазоне наклона участка своей АЧХ, то подъем высоких частот регулятором тембра ВЧ еще более усугубляет нарушение соотношения между ними на частотах более 1 кГц.

Таким образом, пресловутое "транзисторное звучание" начинает зарождаться еще в ПУЗЧ, выполненных на ОУ. Поэтому увлечение такими схемами, несмотря на все удобства и упрощения при использовании ОУ, идет в ущерб качеству звуковоспроизведения. И нет ничего удивительного в том, что они звучат хуже ламповых усилителей, имеющих, как правило, достаточно высокую fc (что возможно благодаря относительно неглубокой ООС) и к тому же благоприятный спектр генерируемых лампами гармоник (не выше пятого порядка).

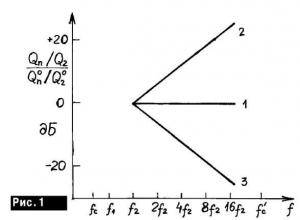

Для получения благоприятного спектра НИ транзисторный усилитель до охвата ООС должен иметь частоту среза fc'>20 кГц (рис.2, кривая 1). Это требование удачно согласуется и с условием отсутствия динамических искажений. Любопытной вместе с этим выглядит возможность дополнительного улучшения спектра гармоник и приближения его характера к ламповому путем специфической коррекции, заключающейся в подъеме исходной (без ООС) АЧХ с ростом частоты в звуковом диапазоне или хотя бы на некотором его участке (рис.2, ломаная 3). Кривая 2 соответствует случаю 2 рис.1. Благодаря уменьшению относительной доли ВЧ компонентов в НИ, это позволило бы получить спектр искажений на рис.1, кривая 3, что должно, по-видимому, делать звучание более мягким. Однако этот вопрос требует еще своего изучения.

Особенно заметными недостатки известных ПУЗЧ становятся при совместной работе с современными высококачественными УМЗЧ, например [1].

При разработке предлагаемого ПУЗЧ учтены перечисленные соображения, вместе с этим желательно достичь максимальной простоты схемы.

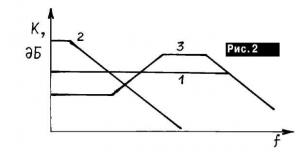

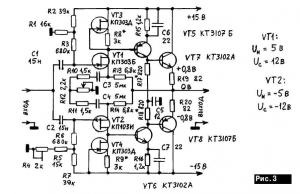

Параметры усилителя (рис.3):

Частота среза fc 300 кГц

Коэффициент интермодуляционных НИ при 11вых < 5 В и Rh > 1 кОм в диапазоне 0, 02-20 кГц < 0, 001 %

Номинальное Iвх 0, 25 В

Максимальное I вых 9В

Уровень шума (R^0) -103 дБ

Взвешенное значение -109 дБА

Выходное сопротивление < 0, 1Ом

Фазовый угол при f=0, 1 ...200 кГц < 0, 1°

Минимальное сопротивление нагрузки R 300 Ом

Усилитель выполнен по симметричной схеме на комплементарных парах транзисторов, такая структура значительно повышает его исходную линейность еще до охвата ООС. Все транзисторы, включая выходные, работают в режиме класса "А", причем коллекторный ток покоя VT7, VT8 около 10 мА и позволяет им сохранять этот режим при сопротивлениях нагрузки Rh не менее 300 Ом.

Несмотря на то, что VT5 и VT6 включены по схеме с общим эмиттером, их передаточные характеристики достаточно линеаризированы значительными сопротивлениями в эмиттерных цепях (R15, R16).

Уровень НИ оказался настолько мал, что решено было не применять предусматривавшиеся петли ЕПОС [1, 3], которые значительно усложнили бы схему.

Входной каскад с целью получения низкого уровня шума выполнен на полевых транзисторах с р-п-переходом. Входное сопротивление усилителя, равное около 350 кОм, определяется только сопротивлениями резисторов R3, R6 (при этом следует не забыть о соответствующем изменении емкостей С1, С2, чтобы постоянные времени ФВЧ R3C1 и R6C2 оставались прежними). Делители напряжения R1R2 и R4R5R7 задают рабочие точки VT1 и VT2, резистор R4 служит для начальной установки нулевого напряжения на выходе усилителя и после настройки его можно заменить постоянным резистором нужного сопротивления, причем значение постоянной составляющей на выходе усилителя не столь критично и может находиться в пределах ±200 мВ.

Для получения большого коэффициента усиления входного каскада и малого шума применена динамическая нагрузка на полевых транзисторах VT3, VT4. Поскольку оба плеча входного каскада (VT1-VT3 и VT2-VT4) в конечном итоге работают на общую нагрузку, это дает выигрыш в уровне шума 3 дБ. В результате шум усилителя оказался примерно втрое (на 10 дБ) меньше, чем у усилителей, входной каскад которых выполнен на ОУ К157УД2.

Сигнал ООС с выхода подается в точку соединения R13R14. Коэффициент передачи цепи ООС определяется цепочками R10R13C3 и R11R1404 вместе с регулятором усиления R12, которым устанавливают коэффициент усиления устройства в пределах 2-5. При желании диапазон регулировки усиления можно расширить уменьшением R10 и R11.

Конденсаторы С5-С7 корректируют АЧХ усилителя с целью получения наилучшей переходной характеристики, но его работоспособность сохраняется и без них, однако фронт прямоугольного импульса в их отсутствие приобретает небольшой выброс, а на "полке" появляется рябь.

Резисторы R19, R20 предохраняют VT7, VT8 от перегрузки при коротком замыкании на выходе.

Режимы усилителя по постоянному току стабилизированы как местной (R13, R14, R8, R9, R15, R16), так и глубокой (около 66 дБ) общей ООС, благодаря чему температурные колебания и дрейф параметров элементов мало сказываются на его работе.

Полевые транзисторы следует подобрать в пары по начальному току стока. У транзисторов VT1, VT2 он должен быть около 0, 8-1, 8 мА, у VT3, VT4 - не менее 5-6 мА. VT1 можно взять с индексами Б, А, VT2 - с индексами И, Е, Ж, К, VT3, VT4 - с индексами Д, Г, Е, КТ3107 - с индексами Б или И, КТ3102 - соответственно А или Б, В, Д, VT5-VT8 можно не подбирать

Конденсаторы С5, С7 - типов КТ, КД, С1-С4 - К73-16, К73-17, К71-4, К76-5 и т.п. В качестве С3, С4 можно использовать электролитические конденсаторы, например, К50-16, К50-6 либо импортные.

Питание усилителя - от любого стабилизированного двуполярного источника напряжения ±15 В.

Налаживание собранного из исправных деталей усилителя несложно. Подбором R8 и R9 устанавливают указанные на схеме напряжения на стоках VT1 и VT2 (12± 0, 5 В), а подбором R17, R18 - напряжения на эмиттерах VT7, VT8 (0, 8-1, 2 В). Параллельно этому подстройкой R4 устанавливают близким к нулю выходное напряжение.

Если же нужные режимы транзисторов сразу установить не удается, следует вначале наладить отдельно входной каскад. Для этого выход усилителя соединяют с общим проводом (чтобы отключить общую ООС) и отключают базы VT5 и VT6 от стоков VT1 и VT2, закорачивая затем эти базы со своими эмиттерами. После этого добиваются во входном каскаде режимов, как указано выше. Если это удается, то восстанавливают соединения схемы и окончательно подбирают R17, R18 и R4.

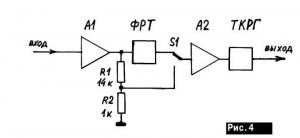

Схема регулятора громкости и тембра с использованием показанного на рис.3 усилителя представлена на рис.4, где А1, А2 - два таких усилителя; ФРТ - физиологический регулятор тембра [3]; ТКРГ -тонкомпенсированный регулятор громкости, выход которого подключается к УМЗЧ. Инфразвуковые частоты срезаются в каждом из усилителей А1 и А2 как на входе (ФВЧ R1-R3C1 и R4-R5-R6-C2, рис.3), так и в цепи ООС (R10-R13-C3 и R11-R14-C4), что дает в итоге ФВЧ 4-го порядка (а вместе с входным ФВЧ УМЗЧ [1] - 5-го порядка), этого достаточно для эффективного подавления низкочастотных помех с частотой меньше 20 Гц, таких, например, как от коробленных грампластинок.

В обходе ФРТ нет острой необходимости, так как его органами регулировки легко получить строго горизонтальную АЧХ. Однако эту функцию несложно осуществить, как показано на рис.4, с помощью переключателя S1 и делителя R1R2.

В качестве R12 (рис.3) использован сдвоенный переменный резистор, "половинки" которого включают в разные каналы стереотракта. В каскадах А1 они включены "синфазно" (сопротивление реостата R12 в обоих каналах изменяется в одну сторону при перемещении движка регулятора) и выполняют роль дополнительного регулятора уровня, повышая тем самым перегрузочную способность ПУЗЧ до 26 дБ и обеспечивая согласование АЧХ ТКРГ с уровнем сигнала. В каскадах А2 они включены "противофазно" (сопротивление R12 в одном канале увеличивается, в другом уменьшается) и играют роль регулятора стереобаланса.

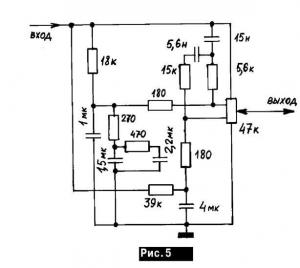

На рис.5 изображена принципиальная схема ТКРГ, выполненного на сдвоенном переменном резисторе с двумя отводами типа СП3-30В. Часто в схемах ТКРГ применяется подключение цепей частотной коррекции к движку потенциометра. Движущиеся контакты движка не могут быть идеальными, и при регулировании громкости их сопротивления изменяются от почти нулевого до весьма заметного, особенно после продолжительной эксплуатации. В простом (не тонкомпенсированном) регуляторе это почти не ощущается, особенно если последующий каскад имеет достаточно большое входное сопротивление, и может проявляться незначительными шорохами при регулировании.

В ТКРГ с подключением цепей коррекции к движку дела обстоят значительно хуже, АЧХ при ухудшениях контакта может искажаться очень сильно и становиться полностью неприемлемой, временами оглушая слушателя резким звуком неестественной окраски. Искажениями АЧХ страдают и ТКРГ, цепи коррекции которых подключают как к отводам, так и к движку. В таких ТКРГ даже при идеальном постоянном контакте движка хорошо заметны на слух раздражающие изменения АЧХ при проходе движка мимо отвода.

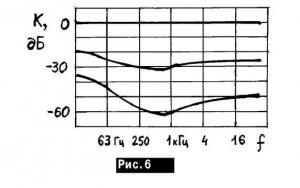

Предлагаемый ТКРГ лишен этих недостатков, так как в нем к движку потенциометра цепи частотной коррекции не подключаются. Его АЧХ представлены на рис.6. Они являются хорошим приближением к требуемым, благодаря детальной проработке частотно-зависимых звеньев.

В схеме ТКРГ (и в ФРТ) нельзя использовать электролитические конденсаторы, так как постоянная составляющая напряжения на их обкладках при работе данных схем равна нулю. Следует использовать те же типы неэлектролитических конденсаторов, какие указаны в схеме усилителя. Описанный предварительный усилитель и блок регулировки громкости и тембра при работе вместе с УМЗЧ [1], укомплектованым хорошими акустическими системами, обеспечивают превосходное звучание.

Литература

1. Матюшкин В.П. Сверхлинейный УМЗЧ класса Hgh-End на транзисторах//Радюаматор.-1998.-№8.-С.10-11; №9.-С. 10-11.

2. Матюшкин В.П. Параллельные петли обратной связи и их применение в УЗЧ//Рад1оаматор.-2000.-№12.-2001; №1-3.®